神外科普丨垂体瘤科普系列1

垂体泌乳素腺瘤的诊断

泌乳素腺瘤是最常见的良性垂体腺瘤,目前病因不明。泌乳素腺瘤约占成人垂体功能性腺瘤的40-66%,以20-50岁的女性多见,成人患者男女比例约1:10。

成人的泌乳素瘤患病率约为60-100/百万人。规范诊治垂体泌乳素腺瘤对恢复和维持正常腺垂体功能、预防肿瘤复发等意义重大。

临床上诊断泌乳素腺瘤的流程如下:

01临床表现 :

I 性腺功能减退:

1. 青春期前女孩原发性闭经,男孩无青春发育,睾丸容积小。

2. 育龄期女性多有月经稀少甚至闭经,不孕,溢乳,阴毛脱落,外阴萎缩,阴道分泌物减少,骨质疏松等。

3. 育龄期男性患者性欲减退,阳萎,射精量及精子数目减少、不育,男性乳房发育,骨质疏松等。

II 肿瘤局部压迫症状:

1. 多见于大腺瘤。

2. 最常见是头痛(典型为额部和颞部的头痛)、视野缺损(典型为双颞侧偏盲)。

3. 侵犯海绵窦,可引起眼脸下垂、瞳孔对光反射消失、复视、眼球运动障碍、面部疼痛或者麻木等。

4. 压迫垂体前叶导致其功能低下,如甲状腺功能减退或肾上腺皮质功能减退等。

III 垂体卒中:

1. 多见于大腺瘤。

2. 表现为剧烈头痛,常伴恶心呕吐,严重者可有急性视神经障碍、眼脸下垂及垂体危象的表现。

02 血清泌乳素测定:

I 测定方法:抽血测血清泌乳素(可吃早餐后再抽血、需休息30min后再抽血)

II 正常值范围:女性小于30ug/L,男性小于20ug/L。

III 结果分析:

1. 血清泌乳素>100-200μg/L(中度升高,正常值5-10倍),并排除其他特殊原因(如妊娠、乳头刺激或应激),则支持诊断泌乳素腺瘤。

2. 血清泌乳素<100μg/L(轻度升高,5倍以下),则不一定是泌乳素腺瘤。需排除其他引起高泌乳素血症的情况( 见下*)。

03 影像学检查:

1.包括CT和MR检查,其中垂体MR动态延迟增强扫描检查最常用,可同时评估肿瘤及垂体组织的情况。

2.根据影像学检查,临床上可对垂体瘤进一步分型:

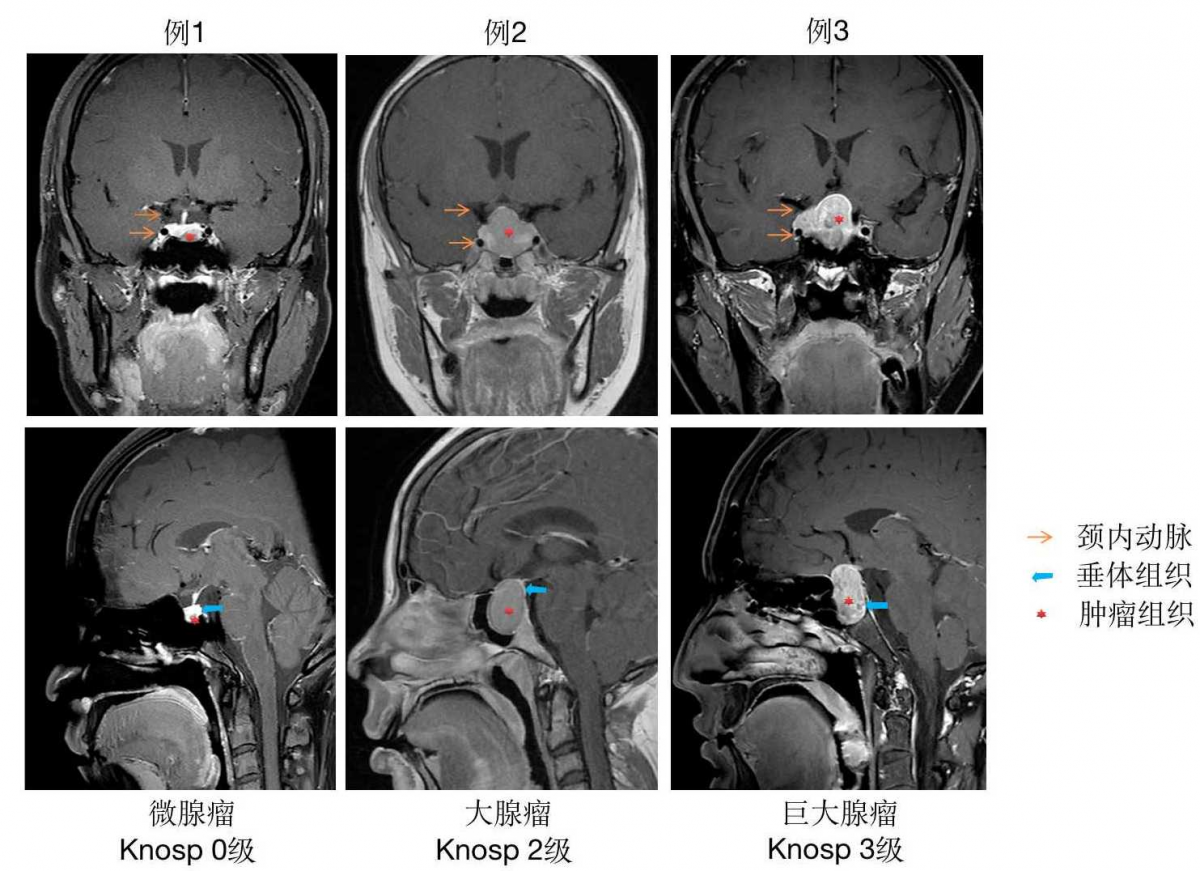

(1) 根据肿瘤大小分型:

i. 微腺瘤小于1cm

ii. 大腺瘤1-3cm

iii. 巨大腺瘤大于3cm

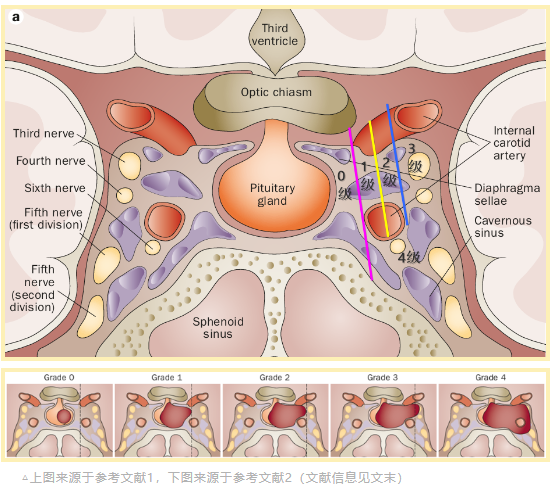

(2)根据垂体瘤和海绵窦位置关系分型(knosp分级)

0级:腺瘤在红线内侧;

1级:腺瘤超过红线,但未触及黄线;

2级:腺瘤超过黄线,但未触及蓝线;

(注意:0-2级均为腺瘤向外推挤海绵窦内侧壁所致,并非真正侵入海绵窦)

3a级:腺瘤超过了蓝线,但只侵入上海绵窦;

3b级:腺瘤侵入到下海绵窦,半包绕海绵窦ICA(颈内动脉);

4级:腺瘤完全包绕海绵窦ICA。

病理性高泌乳素血症:

1. 下丘脑-垂体肿瘤、浸润性或炎症性疾病、结节病、肉芽肿以及外伤、放射性损伤等。

2. 原发性甲减、应激刺激导致泌乳素释放因子增多引起高泌乳素血症。

3. 慢性肾功能衰竭患者肾小球滤过清除障碍而导致高泌乳素血症。

4. 肝硬化患者泌乳素灭活障碍致血泌乳素升高。

生理性高泌乳素血症:

1.妊娠。

2.乳头刺激。

3.应激。

药物性高泌乳素血症:

1. 药物可引起泌乳素水平升高。

2. 多巴胺受体拮抗剂:具有安定、镇静或镇吐作用以及抗抑都、抗精神病类药物,在常用剂量时泌乳素水平一般不超过100ug/L;氯丙嗪和甲氧氯普胺的作用最强,25mg氯丙嗪可使正常人血清催乳素水平增加5-7倍。

3. 含雌激素的口服避孕药。

4. 某些抗高血压药。

5. 阿片制剂。

6. H2受体阻滞剂等。

参考文献:

1. Di Ieva A, Rotondo F, Syro LV, Cusimano MD, Kovacs K. Aggressive pituitary adenomas—diagnosis and emerging treatments. Nature Reviews Endocrinology. 2014;10:423-435. doi: 10.1038/nrendo.2014.64.

2. Simsek Bagir G, Güneşli A, Ekşi Haydardedeoğlu F, Bakiner OS, Alkan Ö, Ertörer ME. Knosp and Hardy Grading Systems are Useful in Predicting Persistence of Male Hypogonadism in Prolactinomas Following Prolactin Normalization. Paper/Poster presented 2020.

3.Petersenn S, Fleseriu M, Casanueva FF, Giustina A, Biermasz N, Biller BMK, Bronstein M, Chanson P, Fukuoka H, Gadelha M, et al. Diagnosis and management of prolactin-secreting pituitary adenomas: a Pituitary Society international Consensus Statement.Nature Reviews Endocrinology. 2023;19:722-740. doi: 10.1038/s41574-023-00886-5.